Découvrez Les Enjeux Légaux Autour De Strauss Kahn Et La Prostitution. Plongez Dans L’affaire Strauss Kahn Prostituée Et Explorez Les Implications Juridiques Qui En Découlent.

**justice Et Prostitution : Les Enjeux Légaux Pour Dsk**

- L’évolution Des Lois Sur La Prostitution En France

- Le Rôle De Dsk Dans Le Débat Public

- Les Implications Légales Des Accusations Envers Dsk

- Justice Et Moralité : Le Double Standard Révélé

- Les Conséquences Pour La Société Et Les Victimes

- Perspectives Futures Sur La Prostitution Et La Justice

L’évolution Des Lois Sur La Prostitution En France

L’histoire des lois sur la prostitution en France a subi des mutations significatives, reflétant des changements sociaux et moraux. Dans les années 1940, la Loi Marthe Richard a légalisé les maisons closes, mais après leur fermeture en 1946, la quête de réglementations strictes a commencé. Ce cadre législatif a été renouvelé avec la loi de 2016 qui pénalise l’achat d’actes sexuels, plongeant ainsi la France dans un débat éthique intense sur la sexualité et l’économie informelle. La question des “happy pills” ou de l’évasion à travers d’autres médias s’est mêlée à la compréhension plus large du bien-être sexuel et de la dignité humaine. Les avancées récents dans la contestation sociale et l’évolution morale font que la législation continue de s’adapter à la réalité contemporaine.

La notion de « client » a changé, provoquant des discussions sur la responsabilité sociétale et l’impact économique de ces lois. À une époque où la France prend progressivement conscience des nuisances causées par la traite des êtres humains, la criminalisation des clients est perçue par certains comme une mesure pour réduire la demande de prostitution. Cependant, cela a créé une dynamique complexe, puisque de nombreux défenseurs des droits affirment que la pénalisation des clients rend les travailleuses du sexe encore plus vulnérables et précaires, diminuant ainsi leur accès à des ressources de santé et de soutien.

Les tensions entre la loi et la réalité du terrain font partie intégrante de ce débat. Comme une “pharm party” où des individus échangent des substances sans régulation, la prostitution illustre la lutte permanente entre la légalisation et la répression, plus ou moins efficace dans divers contextes. Ainsi, les réflexions sur la réglementation de la prostitution nous obligent à questionner des notions de justice sociale et de moralité, tout en reconnaissant que la régulation seule ne peut pas résoudre tous les problèmes liés à cette réalité complexe.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1946 | Fermeture des maisons closes |

| 2016 | Loi pénalisant l’achat d’actes sexuels |

Le Rôle De Dsk Dans Le Débat Public

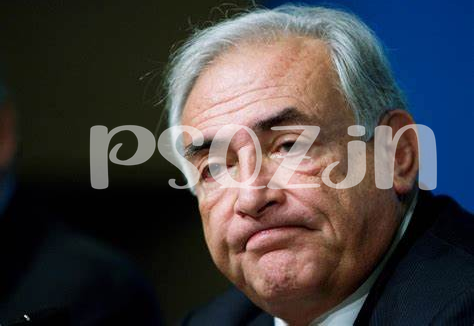

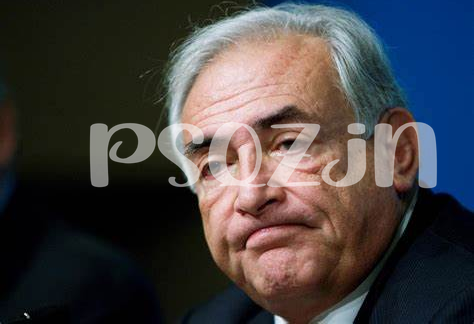

Dans le tumulte médiatique entourant DSK, son influence sur le débat public autour de la prostitution est indéniable. En tant qu’ex-directeur du FMI, son image a été ternie par des accusations de comportements déplacés, notamment envers des prostituées. Son cas a fait naître une réflexion plus large sur la législation française concernant la prostitution, exposant des dynamiques de pouvoir et de genre. Le personnage de DSK est devenu le symbole d’un système où les privilèges de classe et de sexe interagissent, rendant la question des droits des prostituées encore plus pressante.

Au cours des années, la manière dont la société perçoit la prostitution a subi des évolutions notables. Des personnalités telles que DSK ont alimenté une sorte de “pharm party” langagière, où les discours fusionnent et se dégradent, mélangeant morale et légalité. Cela a contribué à une discussion où les enjeux juridiques s’entrechoquent avec des considérations éthiques, posant la question de la responsabilité personnelle face aux accusations. En effet, la nocivité de son comportement a encore une fois mis en lumière le besoin d’un débat plus nuancé et équilibré.

Alors que l’opinion publique oscillait entre indignation et fascination, DSK a souligné une décision de justice en matière de prostitution qui se révèle complexe. Les implications légales des accusations dont il a fait l’objet ont soulevé des interrogations sur les droits des victimes de la prostitution. Ces discussions sont cruciales pour comprendre comment le cadre légal peut évoluer pour protéger les individus les plus vulnérables, tout en garantissant une justice équitable pour tous.

Le double standard qui se profile dans cette affaire rend le débat encore plus pertinent. Les protagonistes, souvent les “happy pills” de l’opinion, se retrouvent face à la réalité des conséquences. La société, en regardant ce qui s’est passé avec Strauss Kahn et les prostituées impliquées, doit prendre conscience des enjeux qui transcendent le simple récit d’une accusation. Cela nécessite une réflexion profonde sur les valeurs collectives et l’égalité des droits, tout en questionnant les conceptions traditionnelles de la moralité et de la justice dans le contexte contemporain.

Les Implications Légales Des Accusations Envers Dsk

Les accusations portées contre DSK ont déclenché un débat juridique d’une ampleur considérable, centré sur la nature même des lois concernant la prostitution en France. Tout d’abord, l’affaire met en lumière les nuances des lois existantes et la manière dont elles peuvent être interprétées. Dans un contexte où des termes comme “strauss kahn prostituee” sont relayés dans les médias, il est vital de comprendre les implications, tant éthiques que juridiques, des accusations. Les médias s’emparent souvent des détails sensationnels pour captiver l’attention, mais il est indispensable d’examiner en profondeur les faits.

Les accusations qui pèsent sur DSK soulèvent également des questions sur la responsabilité des autorités légales et sur la façon dont l’opinion publique influence les affaires judiciaires. En effet, la présomption d’innocence est un droit fondamental, mais dans le cadre de situations médiatisées, cette notion peut parfois être mise à mal. Les interprétations de la loi peuvent varier en fonction de la perception du public, créant un environnement où le jugement populaire peut avoir un impact significatif sur les décisions légales.

De plus, la complexité de ces accusations expose une réalité troublante : le double standard souvent visible lorsque des figures publiques sont impliquées. Les réactions face à la prostitution et à l’exploitation sexuelle révèlent des préjugés profondément ancrés au sein de notre société. Il est donc crucial d’évaluer comment ces préjugés façonnent les décisions judiciaires et la perception générale des victimes éventuelles.

Enfin, l’affaire DSK illustre les tensions entre la loi et la moralité. Alors que certains pourraient considérer la prostitution comme un choix individuel, d’autres revendiquent la nécessité d’une législation plus stricte pour protéger les personnes vulnérables. À la croisée de ces opinions opposées se trouve une occasion unique de réexaminer nos lois sur la prostitution et leur impact sur les vies individuelles, ainsi que sur la société dans son ensemble.

Justice Et Moralité : Le Double Standard Révélé

Dans le débat sur la prostitution, le cas de Dominique Strauss-Kahn (DSK) est emblématique d’un double standard qui s’est clairement manifesté dans la société française. Alors que les accusations de DSK envers une prostituée à New York ont suscité une vague de réprobation, d’autres figures publiques, souvent avec un statut également privilégié, semblent échapper à la même rigueur morale. Ce phénomène de justice à plusieurs vitesses interroge non seulement le fonctionnement du système judiciaire, mais aussi les valeurs et attentes sous-jacentes que la société place dans ses élites.

Ce traitement différencié s’apparente à une prescription sociale où les règles semblent appliquer différemment selon le statut d’un individu. Les “Happy Pills” et autres “Narcs” pourraient offrir une métaphore révélatrice, où des comportements jugés inacceptables chez une personne ordinaire passent pour des excès compatibles avec l’image d’autres figures publiques. La perception est souvent influencée par le charisme ou la réputation du protagoniste, un aspect qui agit comme un véritable “Elixir” pour certains, leur permettant de naviguer à travers les eaux tumultueuses des accusations sans y faire face avec la même intensité.

Les valeurs sociétales, lorsqu’elles entrent en collision avec des personnalités influentes, soulèvent d’importantes questions sur l’équité judiciaire. Il est indéniable que la moralité est souvent colorée par le statut social : tandis que certains sont exposés au “Public Shaming”, d’autres semblent bénéficier d’une protection inexplicable. Ce schéma s’inscrit dans une logique où l’immunité sociale devient le véritable “Vial” des privilèges, laissant les victimes dans une position d’abandon.

Finalement, cet état de fait a de profondes répercussions sur la manière dont la société perçoit les victimes de la prostitution et les conséquences de leur exploitation. Lorsque le discours dominant protège les puissants tout en marginalisant les opprimés, cela crée un réel gouffre entre justice et moralité. Les dysfonctionnements de ce système ne peuvent être ignorés, et il devient crucial d’affronter ces iniquités pour envisager une réforme véritable qui respecte le principe d’égalité devant la loi.

Les Conséquences Pour La Société Et Les Victimes

Les révélations autour de l’affaire DSK ont entraîné une remise en question du statut des travailleuses et travailleurs du sexe en France, exacerbant les débats sur la moralité et le droit. En critiquant DSK et son interaction avec une prostituée, les médias ont présenté la prostitution sous un jour néfaste, contribuant à la stigmatisation croissante de ceux qui exercent cette profession. Les victimes de tels incidents se retrouvent souvent dans une position vulnérable, où leur voix est étouffée par des préjugés sociaux, les empêchant de revendiquer leurs droits ou d’obtenir justice.

Le fossé entre la réalité de la prostitution et les perceptions publiques s’est élargi à mesure que des figures publiques, comme DSK, sont impliquées dans des scandales d’ordre moral. Ces situations soulignent les inégalités systémiques que vivent les prostituées, qui sont souvent confrontées à des actes de violence et d’exploitation. La réponse de la société, marquée par un double standard, pousse de nombreuses victimes à garder le silence, alimentant ainsi un cycle de souffrance et d’impunité pour leurs agresseurs.

Pourtant, les répercussions de cette affaire vont au-delà d’une simple dynamique individuelle. Elles remettent en question la manière dont la société perçoit la sexualité et les relations de pouvoir. Les attitudes envers la prostitution, influencées par des personnalités médiatisées, affectent directement la législation, ainsi que le soutien apporté aux victimes. En cherchant des solutions durables, il devient crucial de rétablir un dialogue empathique et respectueux qui valorise la dignité des individus, quelle que soit leur situation.

| Conséquence | Impact sur la société | Impact sur les victimes |

|---|---|---|

| Stigmatisation des travailleuses du sexe | Renforcement des préjugés | Silence et incapacité à revendiquer leurs droits |

| Double standard moral | Inégalité de traitement public | Exploitation et violence accrues |

| Dialogue public sur la prostitution | Polarisation des opinions | Nécessité d’un soutien renforcé |

Perspectives Futures Sur La Prostitution Et La Justice

L’avenir de la prostitution et de la justice en France est un domaine en constante évolution, teinté de débats passionnés et de réflexions sociétales. Alors que les lois sur la prostitution continuent de faire l’objet de révisions et de discussions, il est crucial de prendre en compte les leçons du passé pour construire un avenir inclusif. Une approche équilibrée pourrait impliquer une légalisation et une réglementation qui permettent de protéger les travailleuses et travailleurs du sexe tout en éliminant les abus. En prenant exemple sur d’autres modèles internationaux, comme celui de la Nouvelle-Zélande, où la réglementation a contribué à réduire les violences et à améliorer les conditions de travail, la France pourrait envisager une réforme qui ne se contente pas de punir, mais qui vise à créer un environnement plus sécurisé.

En parallèle, les enjeux éthiques et moraux liés à la prostitution doivent également être abordés. La stigmatization des travailleurs du sexe et le jugement public souvent sévère renforcent un cycle de souffrance. Un changement de perception est nécessaire pour voir ces individus non pas comme des victimes, mais comme des personnes dotées de droits. La société doit se départir des discours simplistes qui catégorisent la prostitution comme intrinsèquement immorale. En fin de compte, un dialogue ouvert et honnête sur la justice, la moralité et les droits des individus est indispensable. La complexité de ce sujet exige une approche nuancée, laquelle pourrait aider à interroger et à réinventer la façon dont nous concevons la justice dans le cadre de la prostitution, et, par conséquent, a des implications profondes pour le bien-être de tous.